角川映画と薬師丸ひろ子と『バラエティ』【新保信長】新連載「体験的雑誌クロニクル」12冊目

新保信長「体験的雑誌クロニクル」12冊目

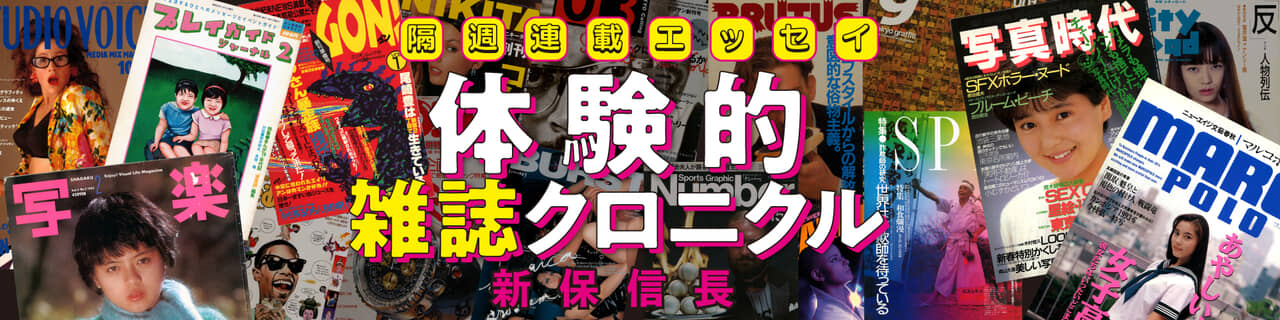

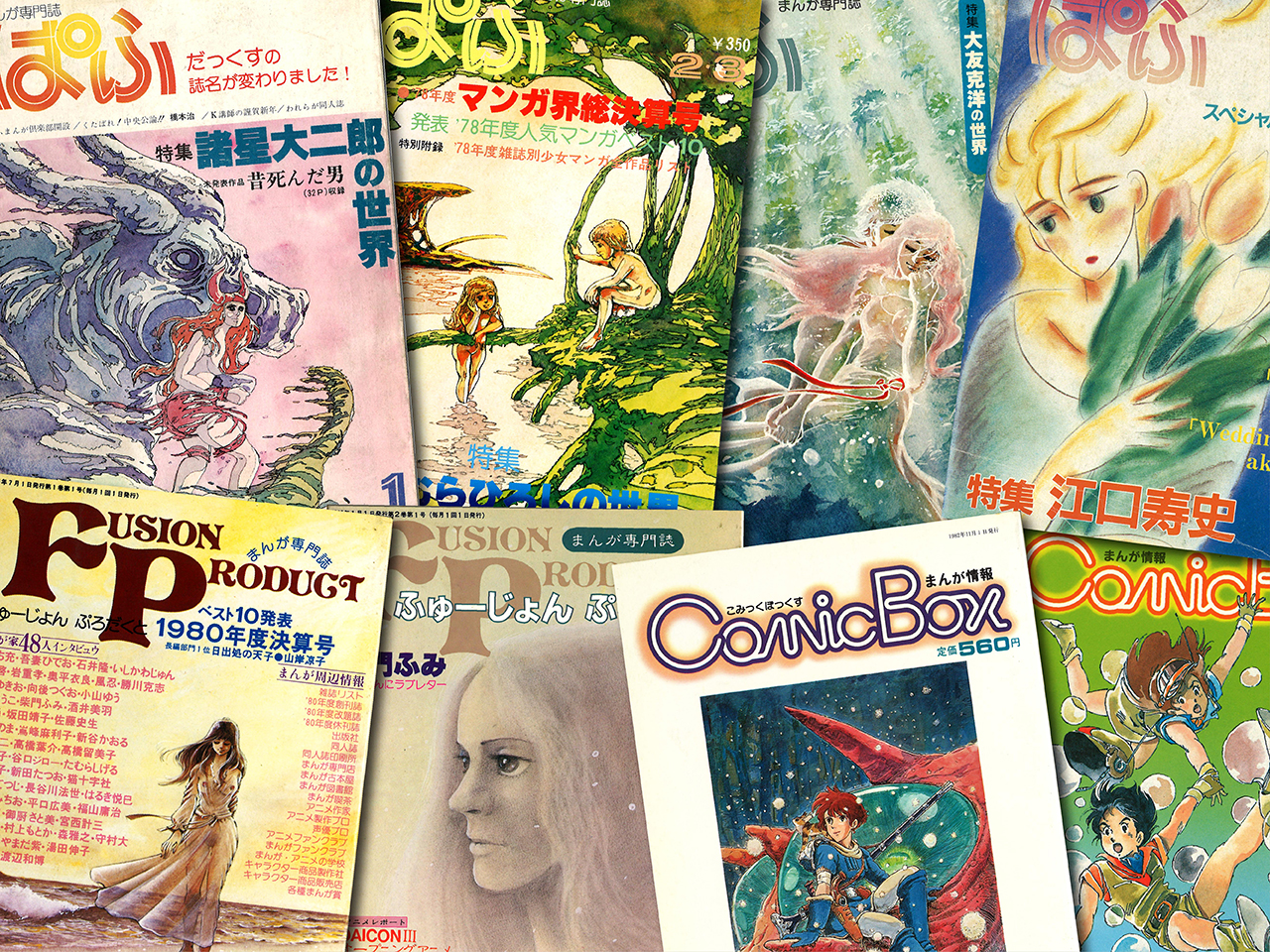

まずは何といっても、『饅頭こわい』を挙げねばなるまい。かの大友克洋が、いろんなマンガをネタに解説というかパロディというか、遊びまくった伝説の怪作だ。つげ義春や松本零士、諸星大二郎といった、いかにも大友克洋が好きそうな作家の作品だけでなく、『ダッシュ勝平』(六田登)、『男大空』(原作:雁屋哲、作画:池上遼一)なんかも取り上げている。

吾妻ひでおと新井素子による『ひでおと素子の愛の交換日記』も毎号楽しみだった。吾妻ひでおのマンガ(イラスト)と新井素子のエッセイが絶妙のハーモニーを奏でる。絵と文のコンビ芸としては最上級の部類ではないか。

絵と文といえば、呉智英の書評に高野文子や江口寿史がイラストを付ける「本の料理術」もシブい。南伸坊、鏡明、関三喜夫の3人にゲストを加えて、ひとつのテーマについて語り合う「シンボーズオフィスへようこそ」は、座談内容もさることながら、南伸坊のイラストがよかった。久住昌之が絵と文を担当する「人生読本」なる連載もあった。

さらに、いしいひさいち『元気なき戦い』(原作:みねぜっと)、ささやななえ『井草絵日記』、寺島令子『がさつの日々』などのマンガ連載も見逃せない。高野文子、吉田秋生、さべあのま、泉昌之らの作品もたまに載った。このへんは、『ひでおと素子の愛の交換日記』にも登場する編集者・秋山協一郎の手になるものだろう(秋山氏は高野文子の夫であり、大友克洋の初期単行本『GOOD WEATHER』なども手がけている)。

「インディペンデント教養講座」と題された連載では、「男の子が女の子のためにつくる料理入門」「俳優入門」「映画監督入門」「モデルガン入門」「似顔絵入門」「東京入門」「コメディアン入門」といった講座が並ぶ。講師陣も豪華で、「似顔絵入門」は南伸坊、「東京入門」は橋本治、「コメディアン入門」は内藤陳という顔ぶれ。特集記事「金使い名人のススメ」(82年12月号)には赤瀬川原平が登場し、美学校の考現学の宿題「1円玉で正しく買える物」を誌上で講評する。

あくまでも角川映画の情報メインでありながら、その誌面は文字どおりバラエティに富んでいた。執筆陣を見れば、ニューウェーブ(当時マンガ界に沸き起こっていたムーブメント)とサブカルチャーの巣窟と言ってもいい。

82年5月号「月刊マンガタイムス」のコーナーでは大友克洋が『アニメージュ』で連載が始まったばかりの宮崎駿『風の谷のナウシカ』について語り、同年12月号「立ち読み雑誌コーナー」では久住昌之が、ほかでもない『バラエティ』について綴っている。

〈この雑誌《バラエティ》(角川書店・390円)は「角川映画」と「薬師丸ひろ子」の雑誌だと思っていました。そしたら、意外にも、もっと幕の内弁当的で、他にも色々変わった連載や特集がひしめいているんです。/いや、その二本柱が絶対に強力だから、あとは何を入れたって《バラエティ》の形にゃなる、という強みは確かにあるんでしょうが〉

自分も連載している雑誌をこんなふうに書くのは自虐か自賛かわからないが、それは「エロさえあれば、あとは何をやってもいい」という、かつてのエロ劇画誌や日活ロマンポルノと似た構造だ。『バラエティ』の場合も、その混沌とした誌面から放たれる熱が読者を煽り、時代の波にも乗っていた。

しかし、その熱はやがて冷める。1985年に薬師丸ひろ子が角川春樹事務所を離れたのをきっかけとして、角川映画も勢いを失う。「二本柱」の一本を失い、もう一本もぐらつき始めた『バラエティ』は、1986年6月号にて休刊。最終号の表紙は原田知世だったが、知世もまたその年限りで角川春樹事務所から独立した。その後、1993年には春樹自身が角川書店を追われることになる。

結局、『バラエティ』の刊行期間は10年に満たなかった。1~2年でつぶれてしまう雑誌も多いなか、決して短命とは言えないが、時代の徒花という感じはする。その花には、見た目の華やかさと裏腹に、ちょっとしたトゲもあったのだ(“バラ”エティだけに)。

文:新保信長